暑い夏に欠かせない麦茶。手軽でヘルシーな飲み物ですが、実はカビや雑菌のリスクが意外と高いことをご存じですか?「なんか臭い」「白い浮遊物が…」そんな経験がある方も多いはず。

本記事では、麦茶にカビが生える原因から見分け方、もし飲んでしまったときの対処法、そして確実にカビを防ぐ保存・管理のポイントまでを徹底解説します。

誰でもできる簡単な工夫で、麦茶をもっと安全に、美味しく楽しむコツをぜひチェックしてください!

- 麦茶に白い浮遊物やカビ臭があれば、飲まずに廃棄を。

- 保存は冷蔵庫で2〜3日以内が安全な目安となる。

- 水出し麦茶より沸騰させた麦茶の方が雑菌に強い。

- 容器やポットは分解洗浄し、定期的に消毒する習慣を。

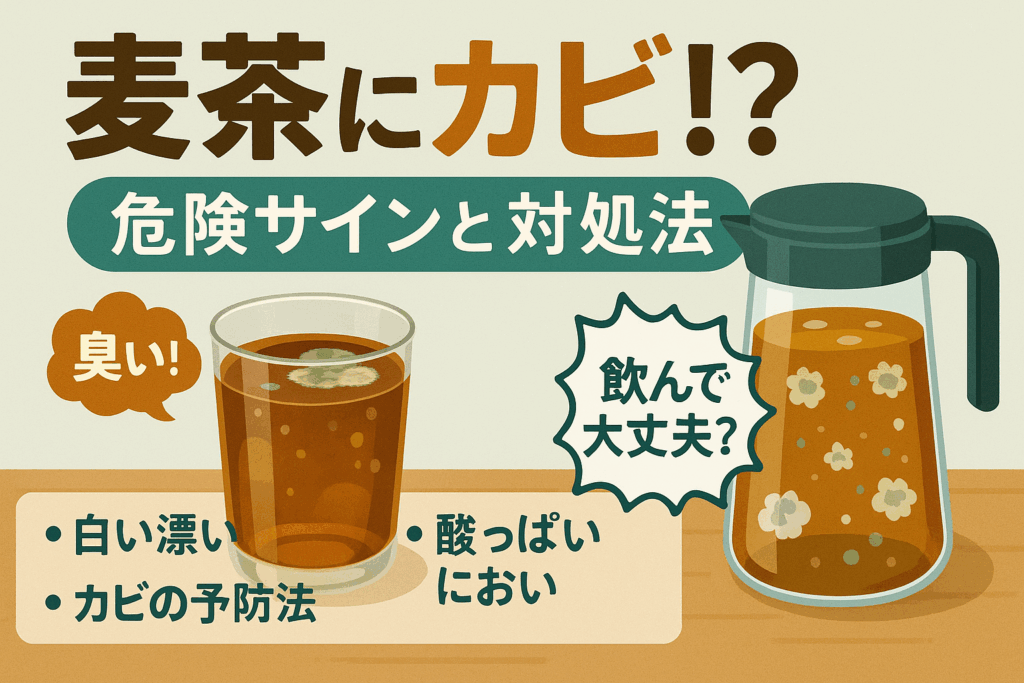

カビの生えた麦茶ってどうなるの?見た目・臭い・味からわかるサイン

白いふわふわは危険信号?カビの典型的な見た目とは

麦茶にカビが生えてしまった場合、最もわかりやすいサインが「白っぽいふわふわ」した浮遊物です。これは空気中のカビの胞子が麦茶の表面に繁殖した証拠で、ガラス容器の内側に綿のような膜が張っていることもあります。

最初は目立たなくても、時間が経つと白からグレーや緑色に変色することも。特に麦茶のポットのフタや注ぎ口周辺にカビが発生しやすく、よく見ないと見逃しがちです。

また、底の方に沈殿するようにカビが広がるケースもあるので、見た目だけでなく普段と違う点があれば慎重に確認しましょう。透明な容器を使うと中身が見やすく、カビの初期発生に気づきやすくなるのでおすすめです。

酸っぱい?カビ臭い?においで見分けるポイント

麦茶がカビているかどうかを判別するもう一つの重要な手がかりは「におい」です。通常の麦茶は香ばしい大麦の香りがしますが、カビが発生すると異臭がします。

具体的には「酸っぱい」「腐敗臭がする」「土っぽい」「カビ臭い」といった違和感のあるにおいがすることがあります。嗅いだ瞬間に「いつもと違う」と感じたら飲まずに捨てるのが安全です。

特に、麦茶ポットのフタやパッキンの隙間にカビが付着している場合、洗ってもにおいが残ることがあります。そのようなときは、ポットごと買い替えるか、パッキンを新しいものに交換するのも良い方法です。

においの異変は、カビだけでなく腐敗による雑菌繁殖の可能性も示しているため、注意が必要です。

飲んじゃった!体に影響はあるの?

カビが生えた麦茶をうっかり飲んでしまった場合、体への影響が気になりますよね。結論から言えば、多くの場合は一度の誤飲で深刻な健康被害が出ることはありません。

ただし、体調や年齢によってリスクは異なります。特に、免疫力が低下している高齢者や乳幼児、妊婦の方は、腹痛や下痢、吐き気といった消化器症状が出る可能性があるため注意が必要です。

また、アレルギー体質の人はカビによってアレルギー反応を起こすこともあります。もし飲んだ後に気分が悪くなったり、何か異変を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。普段から麦茶の保存状態に気を配り、怪しいと感じたら「飲まずに捨てる」を徹底することが何よりの予防策です。

麦茶にカビが生えるまでの期間と原因

麦茶にカビが生えるまでの期間は保存環境によって大きく異なります。特に夏場は高温多湿の影響で、冷蔵庫に入れなかった場合、わずか1日でカビが繁殖することもあります。

冷蔵庫に保存していても、ポットや容器の洗浄が不十分だったり、麦茶を注ぐときに手や口が触れるなど、雑菌が入り込むと3~5日ほどで劣化が始まります。

また、水出し麦茶は加熱殺菌されていないため、沸騰して作るよりもカビのリスクが高い傾向があります。カビが生える原因は主に「雑菌の混入」「不十分な洗浄」「長期間の保存」の3つです。

これらを避けるためには、作った麦茶は清潔な容器に入れ、冷蔵庫で保存し、2~3日以内に飲み切ることが重要です。

麦茶が腐った時とカビた時の違いとは?

麦茶の劣化には「腐敗」と「カビ」の2種類がありますが、見分け方にはいくつかポイントがあります。腐敗した麦茶は濁りが強くなり、独特の酸っぱい臭いや発酵臭がします。

一方、カビた麦茶は表面に浮遊物が現れたり、容器の内側に白や緑の綿状の物体が付着するのが特徴です。つまり、腐敗は液体全体に影響が広がるのに対し、カビはまず表面や容器の一部から始まるケースが多いです。

ただし、両者は同時に発生することもあり、「腐っていてカビも生えている」という状態も珍しくありません。どちらにしても、見た目やにおいに異常を感じたら迷わず廃棄するのがベストです。無理に飲むことで体調不良を招くリスクは避けましょう。

次は「カビを防ぐ!麦茶の正しい保存方法」セクションに進みます。続きを書いていきます。

カビを防ぐ!麦茶の正しい保存方法

冷蔵庫での保存は何日まで?

麦茶は冷蔵庫で保存しても、いつまでも安全に飲めるわけではありません。一般的に、家庭で作った麦茶は冷蔵保存で「2〜3日以内」に飲み切るのが理想です。

特に水出し麦茶は加熱殺菌されていないため、菌の繁殖が早く、保存期間が短くなります。一方、沸騰させてから冷ました麦茶であれば、少し長めの保存が可能ですが、それでも5日を超えると風味が落ち、菌の繁殖リスクも高まります。

また、保存する容器や取り扱いによっても日持ちは変わるため、「冷蔵庫に入れてるから大丈夫」と油断しないことが大切です。作った日付を容器に記載する、もしくは飲み切る目安を家族で共有するなどして、確実に管理しましょう。

冷やしすぎもNG?適切な温度管理のコツ

麦茶を安全に保存するためには「冷やすこと」が基本ですが、冷やしすぎても実は問題が出ることがあります。冷蔵庫の温度が0度近くになると、麦茶に含まれる成分が変化して味が落ちたり、容器が結露してカビの原因になることも。

適温は「4〜6度」とされており、冷蔵庫のドアポケットではなく、できるだけ温度変化の少ない庫内奥に保管するのが理想です。

また、熱いままの麦茶を冷蔵庫に入れると庫内の温度が一時的に上がり、他の食品にも影響が出てしまうので、粗熱を取ってから保存するようにしましょう。

温度管理は、麦茶の鮮度だけでなく冷蔵庫の衛生にも関わるポイントなので、普段から気をつけてみてください。

冷蔵ポットの選び方と洗い方

麦茶を冷蔵保存するためのポット選びも、カビ防止において非常に重要です。まず重視したいのが「洗いやすさ」。フタや注ぎ口、パッキンなどが分解できて、すみずみまで手が届くタイプが理想です。

ガラス製はにおい移りしにくく、清潔を保ちやすいのがメリット。一方、プラスチック製は軽くて扱いやすいですが、傷がつきやすく、そこに菌が繁殖するリスクがあります。

洗う際は、中性洗剤とスポンジで毎回丁寧に洗うことが基本です。週に一度はクエン酸や漂白剤で除菌するとより安心。特に夏場は菌の繁殖が早いため、毎日のメンテナンスを習慣にしましょう。

ポット選びと洗い方次第で、麦茶の安全性はぐっと高まります。

ペットボトルの再利用はNG?

エコの観点から使い捨てペットボトルを再利用して麦茶を入れる人も多いですが、実はこれはカビや雑菌のリスクが高まる行為です。

ペットボトルは一度使い切ることを前提に作られており、洗浄性が悪く細かい溝に菌が残りやすいため、完全に清潔を保つことが難しいのです。

また、再利用時に熱湯を注ぐとボトルが変形する危険もあり、品質が保証されていません。どうしても再利用したい場合は、専用の水筒や耐熱ボトルを使用し、使うたびにしっかりと洗浄・消毒を行いましょう。

麦茶の品質を保つには、容器の選択と使い方を正しく理解することが大切です。

常温保存はどれくらい危険?

夏場に麦茶を常温で放置すると、数時間で雑菌やカビが繁殖する可能性があります。特に水出し麦茶は殺菌工程がないため、常温での保存には向いていません。

例えば、朝作って持ち歩いた麦茶をお昼に飲む程度であれば問題ないケースが多いですが、夕方や翌日まで持ち越すのは非常に危険です。

常温で6時間以上放置された麦茶は、たとえ見た目やにおいに異常がなくても、細菌が増殖している可能性が高いです。

どうしても常温で持ち運ぶ必要がある場合は、保冷剤や保冷ボトルを併用し、できるだけ早めに飲み切るようにしましょう。常温保存は手軽でも、安全性を優先して管理する意識が重要です。

次は「麦茶ポットにカビが!?清潔を保つメンテナンス法」のセクションに入ります。続きをご覧ください。

麦茶ポットにカビが!?清潔を保つメンテナンス法

毎日の洗浄で落としきれないカビとは

毎日麦茶ポットを洗っていても、実は落としきれない汚れやカビの原因が潜んでいます。特に気をつけたいのが、フタのパッキンや注ぎ口の内側です。

これらの部分は構造が複雑で、水分や茶渋がたまりやすく、ブラシが届きにくいことからカビの温床になりやすいのです。毎日水洗いしているだけでは、ぬめりやカビ菌を完全に除去することはできません。

また、洗剤で洗ってもすぐにすすぎ切らずに放置すると、洗剤カスが菌の栄養源になってしまうこともあります。

週に1〜2回はポットを分解して、熱湯消毒や酸素系漂白剤を使ったつけ置き洗いをすることが効果的です。特に夏場は菌の繁殖が活発になるため、丁寧なメンテナンスが必要です。

茶渋・ぬめり対策に効果的なアイテム

麦茶ポットの茶渋やぬめりには、専用のクリーナーや家庭用の代替アイテムが効果的です。例えば、酸素系漂白剤は除菌力が高く、茶渋やぬめり、カビの予防にも役立ちます。

使い方は簡単で、ポットにぬるま湯を入れ、指定量の漂白剤を溶かして数時間つけ置きするだけ。また、重曹とクエン酸を組み合わせた「発泡洗浄」もおすすめで、特にフタや注ぎ口の細かい部分に有効です。これらを使用する際はしっかりすすぐことを忘れずに。

さらに、100円ショップなどで手に入る細口ブラシやパッキン専用ブラシを使えば、手の届かない細部までしっかり洗えます。道具と洗浄剤をうまく使って、毎日の洗浄だけでは落ちない汚れを定期的にリセットしましょう。

\ 毎週のつけ置き除菌で、見えないカビを徹底ブロック! /

食洗機は使っていい?注意点まとめ

「ポットを食洗機で洗えばラク!」と思いがちですが、実際には注意が必要です。食洗機の高温や水圧により、ポットの素材やパッキンが劣化する可能性があるため、すべてのパーツが食洗機対応かどうかを確認しましょう。

特にプラスチック製のパーツは変形しやすく、密閉性が下がると雑菌が入りやすくなります。食洗機で洗えると明記されているポットでも、定期的に手洗いでパーツを分解し、目視でカビの発生がないかをチェックするのがおすすめです。

また、食洗機の中でも隅の方は洗浄力が弱く、カビの原因になることもあるため、食洗機後の乾燥状態も確認しましょう。便利さと安全性のバランスを取りつつ、使い方には気をつけましょう。

分解できるポットのメリットと使い方

分解できるポットは、洗浄やメンテナンスのしやすさから非常に人気があります。フタ、注ぎ口、パッキン、容器本体などがそれぞれ取り外せる構造になっており、細かい部分まで清潔を保つことが可能です。

特にパッキン部分は見えない場所にカビが発生しやすいため、分解して洗えるかどうかが重要なポイントです。分解する際には、説明書をよく読んで無理に外さず、傷をつけないように注意しましょう。

また、部品が多いと失くしやすいので、洗った後は専用のカゴやトレーで乾燥させ、セットごとに保管するのがおすすめです。

分解できるポットは少し価格が高いこともありますが、長期的に見れば衛生面でのメリットが大きく、安心して麦茶を楽しめます。

\ 「清潔を保つなら分解できるポットが安心。カビ知らずの習慣を始めよう。 /

無印・ニトリ・象印…人気ポットのカビ対策

人気ブランドの麦茶ポットにも、それぞれカビ対策の工夫がされています。たとえば「無印良品」の冷水筒はシンプルな構造で洗いやすく、パーツの少なさがカビの発生を抑えます。

「ニトリ」の冷水筒はパッキンがしっかりしていて密閉性が高い一方、こまめな分解清掃が必要です。「象印」の冷水ポットは保冷力が高く、外気の影響を受けにくいため、菌の繁殖を抑えるのに向いています。

いずれも、商品ごとの特性に合わせて適切なメンテナンスを心がけることが重要です。メーカーによっては替えパッキンなどのパーツ販売もあるため、劣化を感じたら早めに交換しましょう。自分のライフスタイルに合ったポットを選ぶことで、毎日の麦茶管理がぐっと楽になります。

次は「作り置きの麦茶が危ない?安全な作り方と保存のコツ」に進みます。続きをご覧ください。

作り置きの麦茶が危ない?安全な作り方と保存のコツ

作り置きはどれくらい持つ?夏と冬での違い

麦茶の作り置きはとても便利ですが、季節によって保存期間に大きな差があります。夏場は気温が高いため、冷蔵保存でも2〜3日が限度。

特に水出しの場合、加熱処理をしないため雑菌の繁殖が早く、1〜2日で味が変わることもあります。一方、冬は冷蔵庫の中も安定して低温を保てるため、沸騰させた麦茶であれば4〜5日程度保存できることが多いです。

ただし、保存容器やポットが清潔に保たれていることが前提です。味やにおいが変わったと感じたら、たとえ見た目に異常がなくてもすぐに処分しましょう。

毎日作るのが理想ですが、難しい場合は保存期間をしっかり把握し、冷蔵庫内での位置や温度にも気を配ると安心です。

沸騰させるor水出し?カビリスクの違い

麦茶の作り方には「沸騰させる方法」と「水出しする方法」がありますが、カビのリスクに差があります。沸騰させる方法は加熱によって雑菌が死滅するため、保存性が高く比較的安全です。

逆に、水出しはお湯を使わないため、最初から水の中に含まれる菌が生きたままになり、保存中に繁殖しやすいです。そのため、長期保存には向いておらず、当日か翌日までに飲み切るのが基本です。

さらに、水出しはティーバッグをそのまま容器に入れておく人も多いですが、これが菌の繁殖を早める原因になるため、抽出が終わったらすぐに取り出すことが重要です。

どちらの方法にもメリットがありますが、カビを防ぎたいなら「沸騰→冷却→冷蔵保存」の手順がもっとも安全です。

\ 「毎日の麦茶も安心・安全に。家族の健康を守る一杯を /

容器の消毒はどうやる?

麦茶を保存する容器は、使う前に必ずしっかりと消毒しましょう。家庭で手軽にできる方法としては、「熱湯消毒」と「漂白剤消毒」があります。

熱湯消毒は、沸騰したお湯を容器にまんべんなく注ぎ、数分間放置してから冷ますだけ。特にガラス製や耐熱プラスチック容器にはこの方法が有効です。

プラスチック製で熱に弱い容器は、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を使ったつけ置きが安心です。ぬるま湯に漂白剤を溶かし、容器とパーツを数十分つけ置いた後、しっかりすすぎましょう。

消毒後は自然乾燥させるのがベストです。毎回の消毒は難しいかもしれませんが、最低でも週に一度は消毒する習慣をつけることで、カビや雑菌のリスクを大幅に減らすことができます。

まとめて作って冷凍保存はあり?

実は、麦茶は冷凍保存も可能です。冷蔵保存と比べるとかなり長持ちし、約2〜3週間程度は保存できます。特に赤ちゃん用やお弁当用に小分けしておきたい場合には便利です。

冷凍保存する場合は、専用の冷凍容器やジップ付きの袋に入れて、できるだけ空気を抜いて密閉しましょう。解凍するときは自然解凍か冷蔵庫でゆっくり戻すのが理想です。

電子レンジでの加熱は容器によっては変形の原因になるので要注意です。ただし、冷凍によって風味が多少落ちるため、飲料用というよりは料理用や加熱調理前提での使用がおすすめです。

日常的に冷凍保存を活用することで、作り置きの手間も減り、安全性も確保できます。

子どもや高齢者に安心な麦茶管理法

子どもや高齢者は免疫力が弱く、ちょっとした菌でも体調を崩しやすいもの。だからこそ、麦茶の取り扱いには特に注意が必要です。まず、できるだけ毎日新しく作ること。

そして保存容器は洗いやすく、においや茶渋が残りにくい素材を選びましょう。また、作った麦茶はすぐに冷やし、冷蔵庫内で3日以内に飲み切るようにします。

水出し麦茶は避け、必ず沸騰させたものを使うことで安全性が高まります。さらに、飲み残しをポットに戻すのは厳禁。

口をつけたコップに残った麦茶には菌が混入している可能性があるため、一度注いだ分は飲み切るように促しましょう。家族の健康を守るために、ちょっとした心がけが大きな差になります。

次は最後のセクション「麦茶にカビが生えたときの対処法と捨て方」に進みます。続きをご覧ください。

麦茶にカビが生えたときの対処法と捨て方

カビた麦茶を捨てるときの注意点

カビが生えた麦茶を捨てるとき、ただ流すだけでは十分ではありません。まず、カビは空気中に胞子を放出するため、蓋を開けるときは注意が必要です。

室内で開ける場合は換気をしながら行い、なるべく鼻を近づけず、吸い込まないように気をつけましょう。中身の麦茶は排水溝に流しても問題ありませんが、そのあと排水溝周辺を熱湯で流すと安心です。

容器の中にカビが付着している場合は、通常の洗浄だけでなく、漂白剤などでの除菌も行いましょう。どうしても取れない汚れやにおいが残る場合は、思い切って容器ごと処分するのも選択肢の一つです。

捨てるときはゴミ袋を二重にし、他の食品や子どもが触れないように処分しましょう。

ポットにもカビが!?どこまで掃除すべき?

麦茶がカビた場合、その原因は麦茶自体だけでなく「ポット」にあることが少なくありません。

特にパッキンやフタの隙間、注ぎ口の内側など、見えにくい場所にカビが発生しやすいです。ポットにカビが生えていたら、全パーツを分解して徹底的に掃除しましょう。

洗剤だけでは落ちないことがあるため、酸素系漂白剤を使ってつけ置き洗いをするのがおすすめです。高温のお湯で消毒した後は、しっかりと乾燥させることが大切です。

カビの根が残ると再び繁殖するため、特に茶色や黒っぽいシミが消えない場合は、パーツ交換やポットの買い替えを検討してください。

ポットの清潔が保たれていないと、いくら新しい麦茶を入れてもすぐに再汚染されてしまいます。

冷蔵庫内のカビリスクとは?

意外に見落とされがちなのが「冷蔵庫内のカビ」。実は、温度が低いとはいえ、密閉された冷蔵庫内でもカビは繁殖します。

特に食品のこぼれカスや湿気の多いドアポケットなどは、カビにとって好環境です。麦茶ポットをいつも同じ場所に置いている場合、その周囲がぬれていたり汚れていると、麦茶に菌が移ってしまうこともあります。

冷蔵庫は月に1回程度、中の棚やポケットを外して洗浄・除菌する習慣を持ちましょう。また、麦茶ポットはできるだけ中段の奥など温度変化の少ない位置に置くと良いです。

冷蔵庫の掃除が行き届いていないと、どんなに麦茶を清潔に保っても意味がなくなるため、トータルでの衛生管理を意識しましょう。

\ ぼたんだよ /

見逃しやすい再利用容器の落とし穴

市販の麦茶やミネラルウォーターの空きペットボトルを再利用する方は多いですが、これが実はカビの原因になりがちです。

ペットボトルは本来、再使用を想定して作られておらず、内側の細かい傷やキャップ周辺の構造に菌が入り込みやすいのです。洗っても完全に落とすのは難しく、少しでも残った菌が麦茶の中で繁殖してしまいます。

また、何度も使ううちにプラスチックが劣化し、変色や異臭の原因にも。清潔さを保ちたいなら、専用のボトルや水筒を使い、使い終わったらすぐに洗って乾燥させることが大切です。

再利用はコストや手間を省けますが、安全面を考えるとあまりおすすめできません。便利さとリスクのバランスを考えて使いましょう。

家族が飲んでしまった場合の対応マニュアル

うっかりカビた麦茶を飲んでしまった場合、慌てずに冷静に対応することが大切です。まず、飲んだ量や本人の体調を確認します。

少量であれば、健康な成人の場合、特に問題が起こらないことが多いですが、体調不良があればすぐに医師に相談を。子どもや高齢者、妊婦など免疫が弱い人が飲んだ場合は、たとえ異常がなくても念のため様子を見て、必要に応じて医療機関に連絡しましょう。

症状が出やすいのは「飲んでから数時間以内」で、腹痛・下痢・吐き気・微熱などがあればすぐに受診を。できれば、飲んだ麦茶の残りを容器ごと取っておくと、医師の判断材料になります。

今後の対策としては、麦茶の保存期間や容器の衛生管理を家族全員で共有することが重要です。

まとめ

麦茶は夏の定番飲料ですが、保存方法や容器の扱いを間違えると、カビの温床になってしまいます。この記事では、麦茶にカビが生えたときの見分け方、においや見た目のサイン、万が一飲んでしまった際の対処法、そして何よりもカビを防ぐための正しい保存方法やポットのメンテナンス法まで詳しく解説しました。

水出しより沸騰、冷蔵は2〜3日以内、容器の消毒やポットの分解洗浄など、ちょっとした心がけで家族の健康を守ることができます。

再利用容器や冷蔵庫内の衛生も含めて、日常的に意識することが麦茶の安全につながります。「なんとなく使っていた麦茶ポット」や「昨日作った麦茶」にも、小さなリスクが潜んでいるかもしれません。

今すぐにでもできる対策を実行し、カビ知らずの安全な麦茶ライフを送りましょう!